Was ist #sulz365 – und wie kam es dazu?

„Was kommt eigentlich nach #sulz360“, fragte mich Philipp Hilsenbek mal in einer öffentlichen Diskussionsrunde. Spontan fiel mir damals keine gute Antwort ein. Jetzt, etliche Jahre später, ist die Antwort da: #sulz365. Aber der Reihe nach.

2016 begann ich, bei der Stadt Sulz am Neckar zu arbeiten. Kultur, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus, ein Teil der Wirtschaftsförderung. Es galt, ein sehr breites Feld zu bestellen. Also verschaffte ich mir erst einmal einen besseren Überblick zu meiner Wahlheimat. Und der brachte viele neue Erkenntnissen.

Ich stellte fest, dass es viel zu lernen, viel zu entdecken und viel zu sehen gibt in Sulz und seinen Teilorten. Noch heute verblüfft mich, wie vielfältig, wie lebendig, voller Historie und voller Kraft für die Zukunft diese Stadt ist.

Aus meiner Entdeckungsreise, was Sulz ausmacht, entstand in logischer Folge eine Frage: Wie um alles in der Welt stellt man das nach außen dar? „Sulz ist liebenswert – auf den zweiten Blick“, brachte es mal Eberhardt Stiehle auf den Punkt. Sicher, es gibt – und das ist gar nicht mal übertrieben – spektakuläre Sehenswürdigkeiten. Das Wasserschloss Glatt, Kloster Kirchberg, die Neckarpartie am Stadtpark Wöhrd mit dem Blick auf den Felsen „Gähnender Stein“. Bilderbuchlandschaften, pittoreske Gebäude – vielleicht würde man manches heute „cineastisch“ nennen. Szenerien, an denen man sofort einen Film drehen könnte, ganz gewiss aber bildhübsche Hintergründe für die Sozialen Medien.

Der Rundumblick zu Sulz am Neckar: sulz360

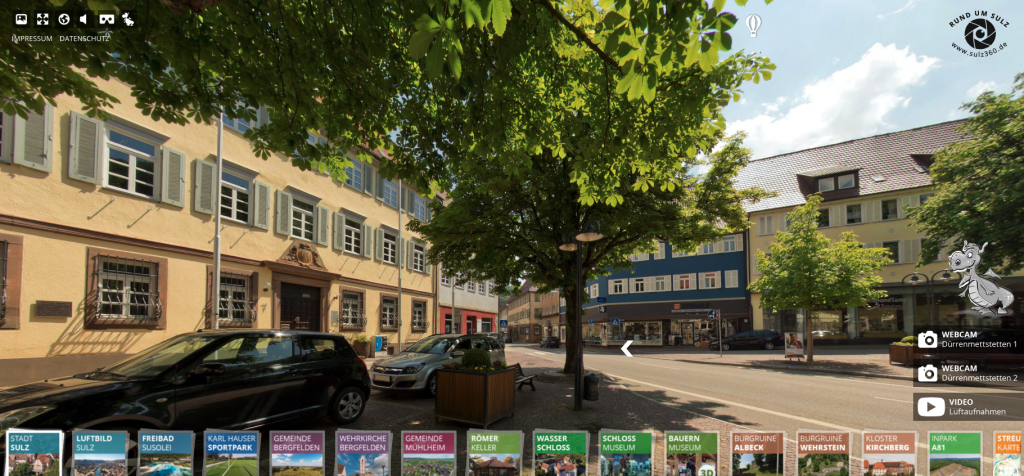

Noch einmal: Wie stellt man das dann in einer zunehmend digitalen Welt dar? Durch Zufall kam der Kontakt zu Stefan Schillinger zustande. Er hatte gerade 360-Grad-Aufnahmen des Kloster Kirchberg aufgenommen und wollte mehr damit machen. Gemeinsam entwickelten wir daraus sulz360: Eine Webseite, die mit 360-Grad-Aufnahmen Sulz mit seinen Ortsteilen darstellt. Ganz bewusst mit sehr wenig Text. Denn wir wollten, dass auch Menschen Sulz entdecken können, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Jedes Jahr besuchen Schülerinnen und Schüler aus fernen Ländern die Stadt am Neckar. Die zücken regelmäßig ihr Smartphone, senden ihren Eltern daheim www.sulz360.de und schreiben „schaut mal, wie schön es ist, wo wir gerade sind“. Stefan Schillinger, der mittlerweile die Firma team360 betreibt, und ich freuen uns jedes Mal, wenn das Projekt so genutzt wird.

Die Weiterentwicklung zur Strategie: #sulz360

So etwas bringt viel Schwung, aber es ist ein Projekt. Es ist noch kein Ansatz, um die Frage, wie man Sulz gerecht wird, zu beantworten. Deshalb habe ich mit meinem Team, mit Studierenden, mit vielen spannenden Menschen gemeinsam sulz360 weitergesponnen zu einer Strategie, die unter dem Hashtag #sulz360 läuft. Es gibt für Seh-Eingeschränkte eine Karte zum Ertasten der Sulzer Täler, eine Vorlesefunktion für die Webseite, ein Malbuch und Plüschtier für Kinder – und vieles mehr. Der damalige Bürgermeister Gerd Hieber und mein Vorgesetzter, Hauptamtsleiter Hartmut Walter, haben mich stets dabei unterstützt, die Strategie weiterzuentwickeln und neue Ideen umzusetzen.

Ich bin spontan, wenn man mir genug Zeit lässt

Irgendwann war es so weit, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Wir präsentierten #sulz360 bei einem Zukunftsdialog der Industrie- und Handelskammer in der Stadthalle im Backsteinbau. Philipp Hilsenbek, Geschäftsbereichsleiter Standortpolitik, moderierte ein lockeres Gespräch auf der Bühne. Und da stellte er eben die eingangs genannte Frage: „Was kommt eigentlich nach #sulz360?“

Was sagt man da spontan? Soweit ich mich erinnere, habe ich mich mit einer Floskel herausgewunden. „Wir haben noch viele Ideen, die wir in den kommenden Jahren umsetzen werden“, oder so etwas.

Aber, lieber Philipp Hilsenbek, die Frage spukte mir immer wieder durch den Kopf. Was, aber das nur am Rande, ganz gut ist. Denn auch wenn es so scheint: Die wichtigen Fragen kann man nicht spontan beantworten. Und die wirklich guten Antworten liegen einem häufig nicht sofort auf der Zunge. Sie brauchen Zeit zum Reifen. Zeit, der wir uns bewusster sein und die wir uns gerade heute nehmen sollten.

Was also wird einer Stadt besser gerecht als modernste, ultra-scharfe 360-Grad-Aufnahmen, Videos, Posts?

Mach doch mal einen Malkurs

Kommt Zeit, kommt Rat. Was die Zeit angeht, so habe ich etliche Jahre lang nebenberuflich studiert, mir die Nächte um die Ohren geschlagen. Nach dem dritten Studium in Folge hatte ich plötzlich Zeit übrig und suchte etwas Neues. Meine Frau Elke überzeugte mich im Dezember 2022, an einem Online-Aquarellkurs teilzunehmen. Sie stellte mir ihr Equipment zur Verfügung – das war der akute Auslöser, es mal mit Aquarellieren zu probieren.

Nach besagtem Aquarellkurs und ein paar Versuchen in Urban Sketching auf der Insel Amrum dachte ich, ich könnte doch mal über die fotografischen Abbildungen von Sulz hinaus etwas machen, das einen mehr subjektiven, emotionalen Blick auf die Stadt mit ihren Ortsteilen wirft. Urban Sketching nennt man es, wenn man – möglichst direkt am Ort – die Städte, Orte und Dörfer zeichnet, in denen man lebt oder zu denen man reist. Die Zeichnungen stellen eine Art „visuellen Journalismus dar, der das Leben so zeigt, wie die Künstler es vor ihren Augen geschehen sehen“ (Wikipedia).

Ich merkte plötzlich, dass diese Technik es mir erlaubte, mich Sulz noch ein bisschen besser anzunähern. Zum einen, weil ich in jeden Ort fuhr, um Fotos und Skizzen zu machen. Zum anderen, weil meine Werke nie ganz das wurden, was ich vorher im Kopf hatte und habe. Der Zufall fließt ein, hebt manchmal ganz andere Aspekte hervor, als ich sie beim Fotografieren sehe.

Die Geburt von #sulz365

Nachdem ich einige Dutzend Skizzen angefertigt hatte, entwickelte sich ganz natürlich eine ambitionierte Idee: In (ungefähr) einem Jahr wollte ich 365 Skizzen zu Sulz und den Ortsteilen zu Papier bringen. #sulz365 war geboren. Danke an alle Geburtshelferinnen und Geburtshelfer!

Um mich technisch weiterzuentwickeln und ein bisschen Austausch zu bekommen, habe ich an einigen Terminen des Zeichenkurses von Gitta Bertram teilgenommen, „Nachhilfe“ bei Anna Susanne Jahn im Alten Pastorat auf Amrum genommen und mich in den Aquarellkurs von Brigitte Vosseler eingeschrieben. Es ist im Kurs immer wieder schön, die Vielfalt der Blickwinkel der Teilnehmenden zu entdecken.

Jetzt, endlich, ist es so weit. Seit dem 20. Mai 2024 gehen die Skizzen an die Öffentlichkeit.

Was genau ist denn dieses „Urban Sketching“?

Das was ich mache ist genau genommen eben kein „Urban Sketching“ (nur unzureichend übersetzbar als städtisches Skizzieren, weil darunter nicht nur die Tätigkeit, sondern eine globale Gemeinschaft und eine spezifische Philosophie verstanden wird). Unter Urban Sketching versteht man „visuellen Journalismus“. Das heißt, man kommt irgendwohin, sieht irgendetwas und zeichnet es.

Los ging es wohl mit Gabriel Campanario, einem spanischen Journalisten und Illustrator. Er wollte Menschen ermuntern, „in situ“ – also am Ort selbst – das zu zeichnen, was sie wahrnehmen. Es entstand eine Online-Gemeinschaft, die immer mehr Zeichnungen beitrug.

Das erinnert ein bisschen an Douglas Adams Versuch, mit h2g2 in etwa zeitgleich zur Gründung von Wikipedia ein echtes Lexikon der Welt zu erstellen, zu dem jeder etwas beiträgt.

Das ist also das, was Gitta da oben gerade mit fachkundiger Unterstützung macht. Zum Manifest der Urban Sketcher gehört, dass man möglichst wirklichkeitsgetreu arbeitet, dabei Geschichten erzählt und seine Werke mit anderen teilt.

Ich habe in grauer Vorzeit mal ein paar Seminare in Kunstgeschichte besucht, bin aber alles andere als ein Experte auf diesem Feld. Dennoch erlaube ich es mir, im Manifest der Urban Sketcher eine Reihe von Widersprüchen zu sehen und zu benennen. Schließlich war ich mehrere Jahrzehnte Journalist. Diese Perspektive kann ich also aus der Erfahrung heraus beurteilen.

Sehr wenige Journalisten arbeiten „in situ“. Reporter tun es vielleicht, wenn sie live interviewen, filmen, fotografieren, senden oder unmittelbar in einem Live-Blog vom Ort des Geschehens berichten.

Aber in aller Regel sind diese Formate aus gutem Grund vorbereitet. Man recherchiert bereits vorher. Man versucht sowohl im Vorfeld als auch während der Arbeit, sich selbst, seine Rolle, seine Voreinstellung zu hinterfragen. Stimmt es, was man da Beobachtet? Inwieweit basiert es auf den eigenen Erlebnissen, Wissen, Erwartungen, dem Fokus? Nach der Arbeit verarbeitet man das Erlebte. Und das fließt dann wieder in die weitere Arbeit ein.

Mit „kommen, sehen, darstellen“ allein betrachtet man also nur einen kleinen Ausschnitt. Genau deshalb gehört zur journalistischen Arbeit eben oft Vorarbeit, Selbstreflexion und auch ein arbeiten, schleifen, verändern, verbessern des eigenen Werkes, das entstanden ist. Richtig guter Journalismus ist – wie gute Wissenschaft – intersubjektiv. Das heißt, man spricht mit anderen über seine Einschätzungen, man tauscht sich dazu aus.

In der Praxis fotografiert man, macht sich Notizen, recherchiert im Nachhinein noch einmal Fakten, fragt nach, überarbeitet. Ein manchmal langer Prozess, um ein Ergebnis zu erzielen, das tatsächlich über den subjektiven Eindruck hinausgeht und wahrhaftig, das belastbar ist.

Übertragen auf „Urban Sketching“ heißt das für mich, dass ich schon mal „in situ“ sitze – am allerliebsten mit anderen gemeinsam. Dann skizziert man zu mehreren, spricht über die Ergebnisse, lernt andere Standpunkte, Arbeitsweisen, Wahrnehmungen kennen.

Aber für mich kann es eben auch bedeuten, dass ich fotografiere oder skizziere. Das Erlebte erst einmal verarbeite. Und mich dann annähere. Manchmal mache ich dann auch vier oder fünf Skizzen zum gleichen Motiv.

Meistens brauche ich persönlich mindestens zwei Anläufe. Ich klebe mir zwei Aquarellpapiere auf meinen Holzkoffer und zeichne oft relativ detailgetreu die Szene. Sobald ich fertig bin mit dem ersten Wurf, skizziere ich deutlich abstrakter noch einmal das gleiche Motiv. Ich abstrahiere dabei, fasse zusammen, füge manchmal auch etwas hinzu. Genau so habe ich oft auch als Journalist gearbeitet: fast wörtlich mitschreiben, ins Reine tippen, dann daraus einen komprimierten Text machen.

Ich denke, dass diese Arbeitsweise legitim ist und „Urban Sketching“ heißen darf. Allein schon deshalb, weil Urban Sketcher nicht selten dazu ermuntern, das Zeichnen erst einmal daheim auszuprobieren. Das senkt einfach die Schwelle: Wer hat schon den Mut, sofort an einem belebten Ort loszulegen – unter den kritischen Augen der Öffentlichkeit mit hohen Erwartungen. Anders herum kann man es eben auch betrachten: zuhause, im Hotelzimmer, im Café, im Wohnwagen hat man Ruhe, Wind- und Wetterschutz, um gut arbeiten zu können.

Wie kam’s eigentlich zum Malen? Eine Geschichte

(Nur eine der Geschichten…)

Der Zivi im Turmzimmer

Die Begegnung

Dramatische Wendung

Edwins new home

Tobi und das Herumtoben

Kreatives Schaffen dient vielen Zwecken. Manchmal, um andere zu bewegen, manchmal, um sich etwas zu erschließen, manchmal, um etwas zu verarbeiten. Meistens all das und noch viel mehr.

Nachdem ich eine traurig schöne Geschichte über meine Spinne Edwin gepostet habe, kommt jetzt ein trauriges Kapitel ohne Schönheit – zumindest für den Betroffenen.

Auch diese Geschichte ist festgehalten in einem Bild mit viel Gelb.

Die erste WG

Anfang der 90-er Jahre lebte ich in meiner ersten echten Wohngemeinschaft. Davor hatte ich zwar als Zivildienstleistender mit anderen in einem Wohnheim für psychisch kranke Rehabilitanten zusammengelebt. Ich hatte aber den Luxus einer eigenen Küche und eines eigenen Bads.

Jetzt also wurde es ernst.

„Schlaft ihr eigentlich alle sechs in einem Bett oder trennt ihr das“, fragte man uns gleich zu Anfang in einem hessischen Dorf bei Gießen. Okay, das mit dem Ernst muss man da vielleicht doch hinterfragen.

Aber WG ist doch nochmal etwas anderes. Ich studierte Soziologie und Psychologie im benachbarten Marburg. An den studienfreien Tagen versuchte ich zu lernen. Aber oft genug konnte ich das nicht. Denn direkt unter meinem ziemlich undichten Fenster befand sich ein Garten. Wobei das übertrieben ist: Eine kahle Fläche mit einem kurzgeschnittenen Rasen war es. Mehr nicht, weniger aber auch nicht – was jeder Hund, der gerne herumtobt, bestätigen kann. Große kahle Flächen sind zum Herumtoben super geeignet.

Eingepfercht und alleingelassen

Weniger geeignet war aber, was dem dort lebenden, oder besser: zeitweise vegetierenden Hund als Behausung zur Verfügung stand. Tobi, so hieß der arme Schnauzer, hatte man auf einer Betonplatte eine Holzhütte aufgestellt. Drumherum Bauzäune. Fertig. Den ganzen Tag verbrachte Tobi eingepfercht auf 10 Quadratmetern Betonplatte. Er vertrug das offenkundig nicht besonders gut. Denn was er tat, machte mir lernen und denken nahezu unmöglich. Er rannte den ganzen Tag herum, sprang, bellte. Nicht wegen irgendeines Anlasses, sondern einfach immer. Manchmal rannte er gegen die rostigen Bauzaungitter. Dann bellte und bellte er, bis er keuchend zusammenbrach.

Einige Mal haben wir das damals gemeldet, aber immer ohne Erfolg. Denn wenn jemand zur Überprüfung kam, war Tobi mit seinen Besitzern der fröhlichste, folgsamste Hund, den man sich vorstellen kann.

Offenkundig zeigte er das krankhafte Verhalten nur, wenn er allein war.

Mir ging das damals sehr nahe. Die Wut über das Gebell, die Ohnmacht (in einer Zeit, als man so etwas noch nicht mit dem Smartphone dokumentieren konnte), das Mitleiden mit dem Hund.

Ein Teil meiner Beschäftigung damit ist dieses Bild. „Tobi on Yellow Concrete“, Tobi auf gelbem Beton. Ich weiß nicht, warum Gelb.

Ich weiß nur, dass ich heute noch oft an Tobi denke. An die vielen Nerven, die er mich gekostet hat. Daran, dass die größten Nervereien irgendwann enden und, dass hinter ihnen oft ein Schicksal steckt. Daran, dass man manchmal das Wesentliche nicht messen, erfassen, dokumentieren kann. Daran, dass ich nicht weiß, wie es meinen eigenen Tieren geht, wenn ich nicht bei ihnen bin. Daran, dass große kahle Flächen wichtig sind, um herumzutoben. Und Herumtoben ist wichtig.

#Hundeliebe #Tobi #Ölmalerei #wgleben #wohngemeinschaft #marburg #Gießen #UniMarburg